Kurs 4 CT Thorax :

Das Scriptum beschäftigt sich mit wichtigen und in der Computertomographie häufig untersuchten und diagnostizierten Erkrankungen. Es orientiert sich an den Inhalten der Lehrbücher von O.H. Wegener und N. Hosten/T. Liebig.

Grundlagen:

Prinzip der ComputertomographieBei der Computertomographie handelt es sich um ein Schnittbildverfahren, bei dem eine um den Patienten kreisende Röntgenröhre dessen Körper mit einem schmalen Röntgenstrahlenfächer durchstrahlt. Der Röntgenröhre gegenüberliegende Detektoren messen die Schwächung der Strahlung. Aus den Schwächungen in vielen verschiedenen Richtungen lassen sich Schwächungswerte für einzelne Bildpunkte berechnen, die in Graustufen wiedergegeben werden.

Die CT kann in Einzelschichttechnik (sequentiell) oder als sogenanntes Spiral-CT durchgeführt werden. Bei der sequentiellen Bilderfassung ruht der Patient - Röhre und Detektoren kreisen in einer bestimmten Ebene unter Durchleuchtung mit einer bestimmten Schichtdicke einmal (360°) um den Patienten. Anschließend wird der Patient normalerweise um eine Schichtdicke weiter durch die "Gantry" (Gehäuse, in dem sich die Röhre und der Detektor befinden) geschoben. So werden Einzelschichten ermittelt, für die je nach Körperregion (Thorax/Abdomen) jeweils ein Atemkommando gegeben werden muss.

Bei der Spiral-CT wird der Patient gleichmässig bei kontinuierlich kreisender Abtastung durch die Gantry bewegt. Der Tischvorschub pro Rotation kann dabei zwischen dem 1- bis 2-fachen der Schichtdicke liegen. Es kommt dabei zur Aufnahme eines Volumendatensatzes, aus dem sich anschließend einzelne Schichten berechnen lassen. Vorteile der Spiral-CT sind unter anderem die Untersuchung von ganzen Körperabschnitten (z.B. des Thorax) in nur einer Atempause und die Berechnung von überlappenden Schichten aus dem Volumendatensatz (2D-Rekonstruktionen - axial, sagittal, koronar, schräg) sowie von 3D-Rekonstruktionen.

Dichtewerte und Fenstereinstellungen

Ein Computertomograph ist in der Lage, anhand der unterschiedlichen Schwächung der Röntgenstrahlen (z.B. Knochen>Weichteile>Fett>Luft) mehrere Tausend verschiedene Dichtewerte zu berechnen. Zur Quantifizierung dieser Dichtewerte wurden nach Hounsfield, einem der Väter der Computertomographie benannte Hounsfield-Einheiten (HE oder HU - Hounsfield Unities) festgelegt, die durch den Nullpunkt bei Wasser (= 0 HE) und Luft bei -1000 HE definiert sind .

Strukturen, die dichter sind als Wasser, schwächen die Röntgenstrahlen mehr und weisen entsprechend höhere, positive Hounsfield-Einheiten auf (Richtwerte z.B.: Vollblut 50-60 HE, geronnenes Blut 60-80 HE, Muskel 40-50 HE, parenchymatöse Organe 30-80), Knochen (Spongiosa) 100-300 HE, Knochen (Kompakta) 300-1000 HE). Fett und Fettmischgewebe absorbieren Röntgenstrahlung geringer als Wasser und weisen negative Dichtewerte auf (Fett ca. -80- -100 HE, Fettmischgewebe ca. 0- -80 HE).

So bezeichnet man Strukturen mit im Vergleich zu ihrer Umgebung geringeren Dichtewerten als hypodens, solche mit höherer Dichte als hyperdens.

Das menschliche Auge ist nicht fähig, mehrere Tausend verschiedene Dichtewerte zu unterscheiden, sondern kann in der Regel nur 20-50 Graustufen gegeneinander abgrenzen. So muss zur Beurteilung der CT-Bilder der interessierende HE-Anteil der Messung in durch das menschliche Auge wahrnehmbare Graustufen aufgelöst werden. Hierzu werden sogenannte Fenstereinstellungen vorgenommen.

Um die festgelegte Fenstermitte (window-level oder -center) in Hounsfield-Einheiten herum werden die Dichtewerte mit einer bestimmten Spannweite, der sogenannten Fensterweite (window-width) in HE dargestellt. So können die relevanten Strukturen (Weichteile, Knochen, Lungenparenchym, Hirngewebe) durch entsprechende Fenstereinstellungen optimiert abgebildet werden. Beispielsweise werden beim Weichteilfenster 350/50 um einen mittleren HE-Wert von 50 (parenchymatöse Organe) alle Dichtewerte mit einer Spannweite von 350, also von -125 bis 175 in Graustufen dargestellt. Alle Strukturen unter -125 HE erscheinen schwarz, die über 175 HE weiss. Weichteilstrukturen sind damit optimal beurteilbar, Knochenstrukturen oder Lungenparenchym praktisch nicht.

Beispielhaft seien hier als Richtwerte (Fensterweite/-mitte) genannt: Weichteilfenster 350/50, Knochenfenster 2000/500, Lungenfenster 1700/-600, Zerebrum 90/30.

Kontrastmittelapplikation

Für die CT werden üblicherweise nichtionische, jodhaltige Kontrastmittel (KM) verwandt. Diese können intravasal und intrakavitär (oral, rektal) verabreicht werden.

Die Untersuchungen der Weichteilorgane werden meist primär mit Kontrastmittel oder ergänzend zu einer Nativuntersuchung durchgeführt. Das intravenös verabreichte KM führt abhängig von der Kreislaufzeit zu einer Dichteanhebung in den Gefäßen und den parenchymatösen Organen. Durch entsprechende zeitliche Koordinierung können Anflutungsphase, Parenchymphase und Ausscheidungsphase des KM unterschieden werden.

Bei intakter Blut-Hirn-Schranke kommt es zu keinem Übertritt von Kontrastmittel aus den hirnversorgenden Gefässen in das Hirnparenchym. So lassen sich Blut-Hirn-Schranken-Störungen durch pathologische Kontrastanhebung (Enhancement) in den betroffenen Arealen nachweisen.

Kontrastmittel-/Jodallergien, Niereninsuffizienz und bestimmte Schilddrüsenerkrankungen stellen Kontraindikationen zur intravenösen Applikation von Kontrastmittel dar.

Zur CT-Untersuchung des Abdomens wird zur besseren Abgrenzung zusätzlich der Magen-Darm-Trakt durch orale und rektale Verabreichung von KM kontrastiert.

1) Technik - Durchführung und KM-Gabe bei CT Thorax:

Die Abtastung erfolgt üblicherweise von ca. 2 cm über dem Jugulum bis zum Zwerchfellansatz in Spiral-CT-Technik in kaudocranialer oder kraniokaudaler Richtung und einer Schichtdicke von 5-8 mm. In aller Regel ist eine intravenöse KM-Gabe notwendig, wobei eine Scanverzögerung von ca. 25 Sekunden zur Messung in einer frühen Kontrastmittelphase sinnvoll ist. Für die ausschliessliche Beurteilung des Lungenparenchyms oder dem Nachweis von Verkalkungen sind Nativuntersuchungen ausreichend.2) Röntgenanatomie CT Thorax:

Programm I : CTT interaktiv - IDR UNI Erlangen

Programm II : CTT interaktiv von Jud W. Gurney, M.D. Department of Radiology Mayo Clinic 200 First St SW Rochester, MN 55905, USA

Programm III: Atlas of Human Anatomy in Cross Section

3) Übungen zur Röntgenanatomie CT Thorax:

Übung I zur Röntgenanatomie

Übung II zur Röntgenanatomie4) Unterschiede (physiologische vs. pathologisch) erkennen:

In diesem Programmabschnitt ist es Ihre Aufgabe, die Unterschiede zwischen dem linken (pathologischen) und dem rechten (physiologischen) Vergleichsschnitt zu erkennen. Bitte wählen Sie anschließend den Back-Button um auf diese Seite zurückzukehren!

5) Ausgesuchte Lungenerkrankungen mit kurzen Erklärungen:

Belüftungsstörungen (Dystelektasen/Atelektasen)Durch reduzierte Atemarbeit (Bettlägrigkeit, Schmerzen bei Rippenfrakturen/-prellungen) sowie Einengung eines zuführenden Luftweges kann es zu Minderbelüftung und damit verbundenem partiellem Kollaps von Lungengewebe, sogenannten Dystelektasen. kommen. Auch durch Kompression (grosse Ergüsse, Pneumothorax) kann Lungengewebe kollabieren. CT-morphologisch stellen sich eine Verkleinerung des betroffenen Lungenanteils ggf. mit Mediastinalverlagerung sowie eine kompensatorische Mehrbelüftung des umgebenden Lungengewebes dar. Das vermindert belüftete Areal zeigt sich im CT hyperdens.

Atelektasen entstehen durch länger bestehende Minderbelüftung und sind durch völligen Luftleere der Alveolen mit komplettem Kollaps von Lungengewebe gekennzeichnet, wobei ganze Segmente oder Lappen betroffen sein können. CT-morphologisch sind sie durch Volumenreduktion des betroffenen Lungenabschnittes mit Mediastinalverlagerung und Zwechfellhochstand charakterisiert. Das kollabierte Lungengewebe stellt sich weichteildicht und oft keilförmig zum Hilus hin verlaufend dar. Nach intravenöser Kontrastmittelgabe kommt es durch die zusammengelagerten Gefässe zu einem deutlichen Enhancement.

Infiltrate

Vor allem im Verlauf von entzündlichen Erkrankungen sind Flüssigkeitsansammlungen im Lungengewebe möglich. Befindet sich die Flüssigkeit im Luftraum, spricht man von broncho-alveolärer Infiltration, bei perivaskulär verteilter Flüssigkeit z.B. durch hämodynamische Prozesse oder gestaute Lymphwege von interstitieller Infiltration. Zusätzlich können sich die belüfteten Bronchien gegenüber dem flüssigkeitsdurchsetzten Gewebe abgrenzen (Luftbronchogramm).

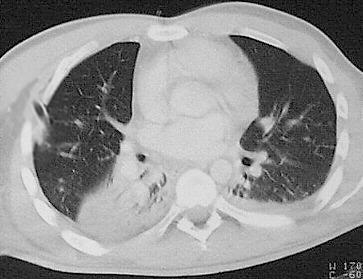

Ergüsse

Flüssigkeitsansammlungen im Pleuraspalt können vielerlei Ursachen haben. Am häufigsten sind Transsudate im Zuge einer Herzinsuffizienz. Weitere Ursachen sind seröse oder eitrige Ergüsse bei Pneumonien sowie blutig tingierte Flüssigkeitsansammlungen im Verlauf von Tumorerkrankungen.

Pleuraergüsse ab ca. 15 ml sind computertomographisch erkennbar. Unter intravenöser KM-Gabe kann ein Enhancement der Pleura bei entzündlichen Erkrankungen nachgewiesen werden. Begleitend können grössere Ergüsse durch Kompression des umgebenden Lungengewebes zu Minderbelüftungen führen.

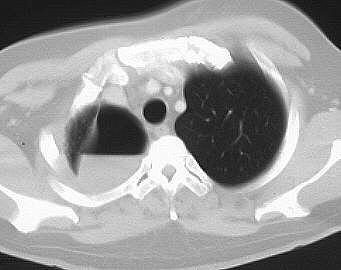

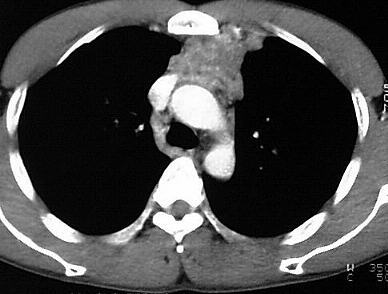

Pleuraergüsse beidseits mit Dystelektasen

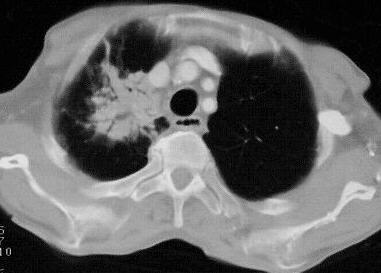

Seropneumothorax rechts

Pneumonien:

Die Lobärpneumonie, die meist durch Pneumokokken hervorgerufen wird, zeichnet sich durch eine homogene alveoläre Infiltration von Segmenten des betroffenen Lappens aus.

Dagegen ist die Bronchopneumonie (Lobulärpneumonie) durch eine multilokulär über die Lunge verstreute Infiltration der sekundären Lobuli gekennzeichnet, die sich an Lungensegmenten orientieren kann und ein Mischbild von belüfteten und nicht belüfteten Lungenarealen hervorruft.

Die interstitiellen Pneumonien werden vorwiegend von Viren, Mykoplasmen und Rickettsien hervorgerufen und sind durch feinfleckige interstitielle Infiltrationen mit verdickten Lobär- und Interlobärsepten gekennzeichnet.

Tumoren

Insbesondere bei Rauchern hat das Bronchialkarzinom eine hohe Inzidenz. Histologisch lassen sich in abnehmender Häufigkeit Plattenepithelkarzinome, kleinzellige Karzinome, Adenokarzinome und grosszellige Karzinome unterscheiden.

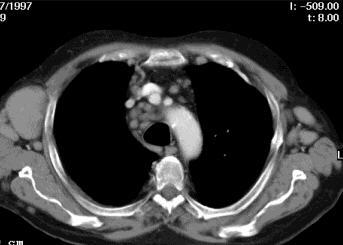

Klinisch kann zwischen dem zentralen und dem peripheren Bronchialkarzinom unterschieden werden. Das zentrale Bronchialkarzinom ist im zentralen Bronchialbaum gelegen und zeigt sich in der CT als weichteildichte Raumforderung mit Verlagerung und Stenosierung der Luftwege. Daraus können Minderbelüftungen und nachgeschaltete Infiltrationen resultieren. Als Zeichen einer pleuralen Infiltration sind häufig blutige Pleuraergüsse vorhanden. Im fortgeschrittenen Tumorstadium ist ein Tumoreinbruch in das Mediastinum möglich.

Ein peripheres Bronchialkarzinom ist innerhalb des Lungengewebes gelegen. Computertomographisch imponiert es als weichteildichte intrapulmonale Raumforderung. Charakteristisch ist das Auftreten der Corona radiata, feiner strahlenförmiger Tumorausläufer in die Lungenperipherie sowie von strangförmigen Pleurafingern, die zur Pleura visceralis verlaufen. Bei Plattenepithelkarzinomen kann es zu Einschmelzungen kommen.

Mediastinale und hiläre Lymphknotenmetastasen sind im fortgeschrittenen Tumorstadium häufig.

Ein häufiger mediastinaler Tumor ist das Ösophaguskarzinom, das in der Mehrzahl ein Plattenepithelkarzinom ist und die drei physiologischen Engen als Lokalisation bevorzugt. In der CT lässt sich eine meist exzentrische Wandverdickung feststellen, wodurch es häufig zu einem Passagehindernis mit prästenotischer Dilatation kommt. Der Tumor zeigt typischerweise ein Kontrastmittelaufnahme. Unscharfe Begrenzung oder strähnige Ausläufer in das benachbarte Fettgewebe sind Zeichen eines organüberschreitenden Tumorwachstums. In fortgeschrittenen Tumorstadien kann ein Einbruch in die Trachea oder die mediastinalen Gefässe beobachtet werden.

Ösophaguskarzinom

Trachealkarzinom

Metastasen

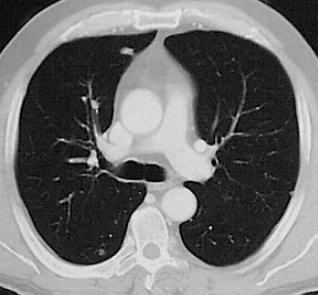

Eine pulmonale Metastasierung ist häufig insbesondere bei Colon-, Pankreas-, Mamma-, Nierenzell-, Prostatakarzinomen und dem malignen Melanom. Lungenmetastasen stellen sich in der Computertomographie als meist multiple, weichteildichte Rundherde dar, die ab einer Grösse von ca. 2 mm computertomographisch nachweisbar sind. Sie treten hydrostatisch bedingt dorsobasal häufiger auf.

Lymphome

Mediastinale Lymphknotenvergrösserungen kommen bei Hodgkin-Lymphomen in mehr als 50% und bei Non-Hodgkin-Lymphomen in ca. 20% der Fälle vor. Die Lymphome sind computertomographisch als noduläre oder unstrukturierte weichteildichte Raumforderungen gekennzeichnet, die paratracheal, paravertebral, retrokrural, perikaval, präaortal und retrosternal gelegen sind.

Eine wichtige Differentialdiagnose ist die bihiläre Lymphadenopathie bei Sarkoidose:

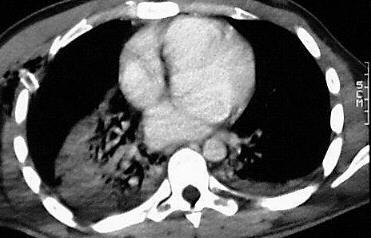

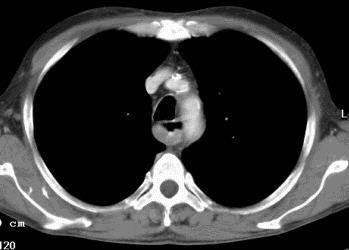

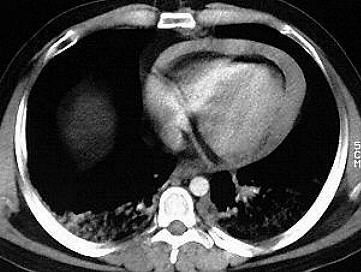

Perikarderguss

Akut auftretende perikardiale Flüssigkeitsansammlungen können ab ca. 250 ml zu einer Herzbeuteltamponade führen. Als Ursachen dafür kommen beispielsweise Aortendissektionen, perforierende Traumen, Urämie sowie bakterielle, virale und rheumatoide Perikardentzündungen in Frage. Computertomographisch lässt sich ein zirkulärer, dem subepikardialen Fettgewebe anliegender hypodenser Saum darstellen. Bei einer zugrunde liegenden Perikarditis können verdickte, kontrastmittelaufnehmende Perikardblätter nachweisbar sein.

Emphysem

Eine vermehrte Gasfüllung der peripheren Lufträume distal der Bronchioli terminales wird als Emphysem bezeichnet. Allgemeine Röntgenzeichen sind die Transparenzvermehrung des Lungengewebes mit Überblähung, Zwerchfelltiefstand und –abflachung sowie einem verbreitertem Retrosternalraum. In der CT wird ein Emphysem häufig als Zufalls- oder Nebenbefund beobachtet.

Das zentrilobuläre Emphysem nimmt seinen Anfang im Zentrum des Lungenlobulus. Es betrifft vorwiegend den Oberlappen und ist computertomographisch durch eine unregelmässige Verteilung von Arealen vermehrter Transparenz gekennzeichnet.

Beim häufiger im Unterlappen auftretenden panlobulären Emphysem zeigen sich in der CT flächige Transparenzerhöhungen.

Das bullöse Emphysem mit erweiterten Lobuli entlang der Septen und der Pleura ist durch subpleurale Blasenbildung von bis zu wenigen Zentimetern im Durchmesser charakterisiert.

Insgesamt kommt es beim Emphysem zu einer irreversiblen Verminderung des am Gasaustausch beteiligten Lungengewebes.

6) Erste Diagnosen anhand einfacher pathologischer Fallbeispiele:

In diesem Programmabschnitt lassen sich weiterführende Informationen in Form von klinischen Angaben (History), einer kleinen Hilfestellung (Help!), dem Befund (Findings) der Diagnose (Diagnosis) abrufen. Info/WWW-links bietet Ihnen kurze Informationen zur jeweiligen Entität und Links zu anderen beispielhaften Lehrprogrammen der Radiologie im Internet.

Bitte wählen Sie anschließend den Back-Button um auf diese Seite zurückzukehren!

7) Sammlung:Disected aortic aneurysm

Enlarged mediastinal lymphnode with compression of the brachiocephalic vein

metastases of the lung

seropneumothorax

emphysema

pleural effusion with dystelectasis and attelectasis

azygos vein

pericardial cyst

teratoma

perforated esophageal carcinoma

perforated aortic aneurysm

thrombosis of the vena cava inf.

thrombosis of the vena cava sup.

Bihilar lymphadenopathy in sarcoidosis

Hiatus hernia with small pleural effusion (Hiatushernie mit kleinem rechtsseitigen gefangenen Erguss)

mediastinale Struma (mediastinal struma)

Perikarderguß (pericardial effusion)

Retrosternale Struma (retrosternal struma)

Hiatus hernia with small pleural effusion (Hiatushernie mit kleinem rechtsseitigen gefangenen Erguss)8) Test:

8 12 15 16 24 25 26 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 18 19 20 21

22 23 24 25 269) Test mit statistischer Auswertung: